Hot Docs 2014 参加報告

報告Tokyo Docs実行委員/パオネットワーク 山根幸太郎

Hot Docsの印象

非常に組織化されていて大規模、というのが率直な印象です。世界各国から人が集まっていて熱気あふれるイベントでした。今年で21年目ということで、Tokyo Docsもこれから見習ったほうがいい点が多々ありました。

会場のトロント大学は、去年参加された方の報告通り、由緒ある建物でイベントの格付けとしては誠に相応しいところでした。こうした施設を1週間も借り切れるのはとても羨ましい限り。

以下、参加した各イベントの印象です。

会場のトロント大学は、去年参加された方の報告通り、由緒ある建物でイベントの格付けとしては誠に相応しいところでした。こうした施設を1週間も借り切れるのはとても羨ましい限り。

以下、参加した各イベントの印象です。

- ■ P to P meeting

-

Tokyo Docsで去年経験していたので、なるほど、と納得。会場は学生の食堂ということで、普通のテーブルで、構えず、気楽な感じで行われていたのが印象的でした。ここはあくまで「お見合い」の場なので、一方的にこちらの企画・意図を話すだけでなく、しっかりと相手の話も聞くのがコツとのこと。なるほどと思いました。

- ■ Introduction to Coproduction meeting

-

いくつかあるミーティングのひとつにも出てみました。共同製作を成功させたプロダクション同士の鼎談。ビジネスとして考えれば、テレビドキュメンタリーのみ目指すのではなく、最初からデジタルプラットフォーム(何らかの形でデジタル配信する)、あるいはSNSを活用し視聴者の意見を番組に生かす(ドラマ?)など、インターネット活用をにらんでおいたほうがいい、という話が印象的でした。 こんな作品を作っている、というミーティング出席者のトレーラー(短い作品の紹介)を見ると、タレント頼みの日本との違いを痛感。もっと映像の面白さを追求するドキュメンタリーがあるはず、と思いました。

- ■ ONE on ONE meeting

-

去年Tokyo Docsに参加したときは、ピッチをしてからディシジョンメーカーの反応を見てONE on ONEに参加したほうがいいと思っていましたが、その後見たピッチングセッションで、みんなピッチの前にディシジョンメーカーと話していることがよくわかりました。ピッチの後だけでなく、なんとか機会を見つけて(作って)事前に提案の話をしておくのが結構有効だと感じました。

- ■ FORUM (ピッチング)

-

今年はトルコからピッチに参加した若き美女3人組の提案がベストピッチに選ばれました。提案は20本。ほとんどが数千万円(2千万円〜1億3千万円)の予算でした。企画がその後どういう経緯をたどるのかわかりませんが、やり込められる場面は少なく、だいたい皆興味を持たれた(うまくいった)感じでした。

内容紹介(プレゼン)では・・・

- ■ 紙(原稿)を見てもよいので言いよどみをなくすこと、

- ■ そもそも時間がないので、シンプルに、何でも詰め込み過ぎないこと、

- ■ なるべくトレーラーで内容を解らせたほうがいい(資料Vを使う予定なら、現時点ではタイムコード入りでもロゴマーク入りでも構わない)、

- ■ 提案者が堂々と受け答えをする(笑ってごまかすのはなし)、

-

と感じました。要は「自信を持ったプレゼン」ですね。たくさんの人が事前にディシジョンメーカーと話をしているらしく、それが結果としてピッチの印象を良くすることに繋がっているようでした。

しかし大胆なことを言わせていただければ、ドキュメンタリーとはそもそも、といったもっと突っ込んだ議論があっても良かったかなと。個人的には、企画の内容・トレーラーに関してはそれほどインパクトがあるとは思えず、Tokyo Docsも負けていない、というのが率直な感想です。

- ■ スクリーニング(上映会)

-

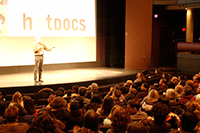

期間中たくさんのドキュメンタリー作品(約200本)が大学周辺で上映されていました。驚くのは観客の多さです。雨の中、老若男女(おばあちゃんまで!)が長い行列を作って開場を待っている姿は感動的でした。4本みましたが、どれも満席(400人の劇場も)。ドキュメンタリーを受け入れる文化をどう育んで行くかが課題だと痛感しました。

最後に

上映会では最初に司会が登壇し、短く制作者を紹介。その際に上映会のスポンサーも紹介されますが、すると観客も拍手でそれに応えていました。さらに、作品の上映前に短い映像(Hot Docsのコマーシャルといった1分程度の映像)が映し出され、その中にもHot Docsのスポンサーのロゴ(日本ではCANONとSonyのみ)や協力者の名前などがスーパーされ、それに対しても観客が拍手。パトロン文化かもしれませんが、非常に好印象を持ちました。